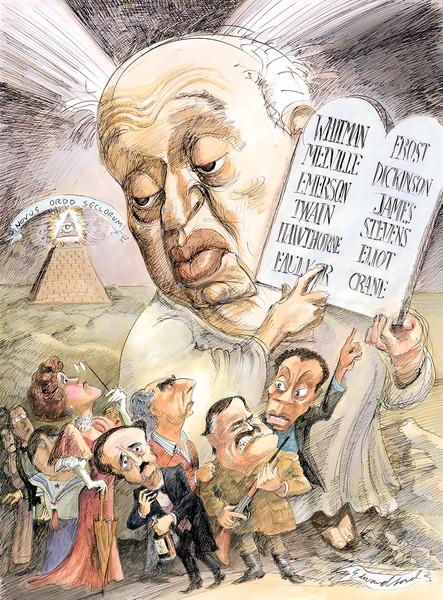

漫画:美国公众对于布鲁姆指点文坛的不同反应,有的敬畏,有的切齿,有的不屑。

初读此书的人或许会产生这样的疑问:为什么一位充当裁判员的批评家以及一位与文学并无太大关系的半吊子科学家能够进入布鲁姆的文学政治局呢?这个并不奇怪的问题现在有了答案:简言之,为了巩固莎士比亚的地位!没有多少人认为萨缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)作为批评家的地位比得上亚里士多德。布鲁姆推崇约翰逊为“各民族空前绝后、无与伦比的批评家”,但即便是在英语世界里,约翰逊是否能坐上批评家的头号交椅,也不是那么确凿无疑的[i]。本来在有关莎士比亚的章节中陈述一下约翰逊博士的观点和贡献——当然是对莎学的贡献——就可以了,事实上布鲁姆先生也是这么做的,但他似乎惟恐读者不知约翰逊是何人,又为这位批评家另辟专章,并用一定的篇幅介绍起他的性情和喜好来。布鲁姆认为约翰逊比柯尔律治、哈兹里特等更堪称是莎士比亚的最佳阐释者,奇怪的是,他本人却没有从这位最佳阐释者那里学到最重要的东西——批评的客观性以及直觉与理智的均衡感。

至于弗洛伊德,他的批评家身份更是可疑。要理解在20世纪声名显赫的弗洛伊德为什么在将来不会有什么地位,我们有必要温习一下达尔文在1859年发表《物种起源》时所说的一段话:“在遥远的将来,我会看到许多更加重要的研究领域就此展开。心理学将会拥有全新的基础,这个基础对于我们逐步获得每一种心理能力都是必需的”[ii]。这个新的基础是达尔文主义的核心——自然选择。虽然达尔文的理论是建立在宏观、唯象的观察之上的,奇妙的是,即便到了分子生物学时代,其理论框架依然可以信赖。这也是达尔文作为最伟大的生物学家,其地位迄今未见丝毫动摇的原因。反观弗洛伊德的学说,尽管能够风靡一时,却注定不能成为学术常青树。引用对弗洛伊德的批评是容易的(与引用对弗洛伊德的赞美一样容易)。例如一位作家在给友人的信中这么写道,“初读心理分析著作会使人吃惊地产生满足感,但随后你会感到饥饿依然如故”。这位作家在20世纪是如此有名,连提他的名字也是多此一举。在《美国精神的封闭》中,艾伦·布鲁姆指出,弗洛伊德的心理学在寻找创造的原动力时,一笔勾销了拉斐尔与画坛中那些无名之辈的区别。然而真正的原因在于,弗洛伊德的理论缺乏一个牢固的基础,虽然他所强调的两种本能(生存本能和性本能)与达尔文的两种进化理论(自然选择和性选择)表面上十分契合。在卡尔·波普尔(Karl Popper)眼中,精神分析理论成为伪科学的典型之一,原因也在于此。如果一种理论的内核无法持久,我们怎么期许它的外壳能够垂诸久远呢?

我个人在弗洛伊德偶尔为之的有关文学、艺术和宗教的评论文章里所收获的启发与喜悦要胜于许多职业批评家,但布鲁姆的做法依然不妥。不过就20世纪上半叶弗洛伊德的地位以及在美国的影响而言,他这样做也不稀奇。例如另一位著名的文人特里林(Lionel Trilling)就说过:“弗洛伊德为我们理解艺术所做的努力终究超过自亚里士多德以来的任何一位作家”。韦勒克惊异于20世纪上半叶文学批评的巨大变迁,他在《近代文学批评史》第七卷中对于弗洛伊德的论述颇具代表性:

西格蒙德·弗洛伊德是西方学术史上影响最大的一位人物。有关其学说的文献足以设立一座图书馆,在许多语言中有数以千计的条目,特别是德语和英语文献中,他对两者的冲力最大。他的著作涉及诸多学科:人类学、生理学、心理学,当然还有包括各个分支的精神病学。弗洛伊德对邻近学科的影响也未可估量。他力求纵观人类的全部历史,从图腾崇拜所反映的模糊起源直至晚近的精神病理学的各种形态。

弗洛伊德对20世纪的诸多学科的确产生过巨大影响,也曾影响过很多作家和艺术家,但作为精神分析学家,弗洛伊德对外宣扬的那些病例并不像他所吹嘘的那么成功,他的学说依然属于离现代医学与实证科学相距甚远的哲学或心理学范畴。他对人类性本能的强调的确表现出了一定的洞察力,但即便是在这方面,我们也完全不必理会诸如“伊德”“力比多”之类并不牢靠的哲学术语,而应该直接追溯到达尔文的自然选择、性选择及其有关人类起源的伟大著作那里。

与拙于言辞的达尔文相比,这位奥地利人不但文学修养深厚,且写得一手的好文章。这个优点使他尽管在治疗现实中的人物失败了,却在治疗文学人物乃至神话人物那里取得了成功。“我这里的论讨是将弗洛伊德视为一位作家,并将精神分析学视同文学”,布鲁姆直言不讳地解释说。精神分析学是哪门子的文学呢?布鲁姆看重的当然是弗氏运用此法对莎士比亚剧中人物尤其是哈姆雷特的心理分析。他还认为:“弗洛伊德的著作描述了人类本性的总体,它远比日薄西山的弗氏疗法更具生命力。”这一回布鲁姆先生大概是押错了宝,稍微了解一点当代生物学的人都知道,对人类天性的总体描述在今天属于一门新兴学科——进化心理学的范畴,弗洛伊德在其中并无地位可言。但弗洛伊德对布鲁姆的影响还不止于此。尤具讽刺意味的是,当他痛批女性主义、新历史主义、马克思主义、解构主义、多元文化主义等时髦主义时,自己却为另一种曾经时髦过的主义——弗洛伊德主义所左右,且浑然不觉,于是靡菲斯特递给浮士德的钥匙成了男性生殖器,《浮士德》成了一部“充满性渴望的诗剧”,而歌德与惠特曼则是“二十世纪之前公开谈及自慰的仅有的两位重要诗人”。

产生于19世纪下半叶的俄国小说三大家是一个堪与希腊悲剧三大家相比肩的独特群体,托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基是长篇小说的两座高峰,契诃夫则影响了整个20世纪的短篇小说写作。要谈论近代小说,忽视其中的任何一个都不可能。如果为了强调莎士比亚的影响,那么最应该入选的俄国作家应该是陀思托耶夫斯基,而非托尔斯泰。谁都知道,陀思托耶夫斯基对人物心理活动的挖掘深度堪与莎士比亚相比,即便认为在某些方面超过莎士比亚亦不为过。还有,如果选择陀思托耶夫斯基,弗洛伊德的精神分析也能派上用场了,且肯定比用在浮士德身上更恰当。陀氏善于写梦,而弗氏善于释梦,著有一部《梦的解析》,仅此一点,就可以让弗洛伊德在文学政治局的出现更具说服力;还有,陀氏笔下带有病态色彩的人物,以及陀氏本人奇特复杂的性格,如犯罪感、受虐倾向、难以抑制的赌瘾以及时而发作的癫痫病等等,都是弗洛伊德极感兴趣的焦点。可以说在作家当中,很难找到比陀思托耶夫斯基更适合于作为精神分析的对象了。

但布鲁姆选择托尔斯泰也有一个重要理由,这个理由是,托尔斯泰公然蔑视莎士比亚,且为此写了一篇《论莎士比亚及其戏剧》的长文。为了建立一个以莎士比亚为核心的文学专制帝国,布鲁姆需要制服很多人(对于那些根本无法与莎士比亚扯上关系的人,布鲁姆干脆佯装不知),这位来自偏远地区的俄国伯爵尤其需要制服。如果不能制服这个留着大胡子、浑身上下散发着野人气息的俄国巨人,整个帝国就有土崩瓦解的可能。

对托尔斯泰的定位与解读或许是本书最具策略性的部分,这种策略甚至会令人怀疑,是否这也是一种基于意识形态考虑的政治手段。“19世纪的小说家中无人能比得上狄更斯,即令托尔斯泰也比不上”,布鲁姆如是说。此言在贬低一位俄国巨人的同时,还悄悄地贬低了一位法国巨人:托尔斯泰尚且比不上,况巴尔扎克乎?虽然布鲁姆多次提及托尔斯泰的伟大,但对他的承认总体而言显得颇为勉强;有一次,这种承认是在与次一等的诗人华兹华斯相比时才给予的:“当我步入老年时,这些诗在表现个人苦痛时精心控制的悲情与审美尊严让我比阅读其他任何一首诗都更受感动。它们散发着华兹华斯早期创作的气息,这种气息惟有在托尔斯泰晚期及莎士比亚的某些阶段出现过,即一种普遍的共同哀伤,简单质朴,没有沾染任何的意识形态痕迹。”显然,这话不是为了赞美托尔斯泰,而是为了抬高华兹华斯。

我们知道,托尔斯泰的现代史诗《战争与和平》与古代史诗《伊利亚特》之间存在着一种明显的内在互文性(intratextuality),这绝非偶然巧合,传记材料显示,托尔斯泰在动手写作这部史诗之前的两次游历欧洲期间,就已经越来越喜欢荷马了。而荷马之于托尔斯泰的特殊性还为下列事实支持:1875年之后,亦即完成《战争与和平》六年后,托尔斯泰醉心于学习希腊文,为发现一个真正的荷马而激动不已,那“不是茹科夫斯基和沃斯(德国批评家兼翻译家)一类的翻译家用呕哑啁折、如怨如诉、柔声细语的调门唱出的荷马”,而是另一类诗人,“他咏唱时旁若无人,声若洪钟”。再者,托尔斯泰的小说具有一种天然的质朴性,诚如20世纪的一位莎学学者威尔森·奈特(G. W. Knight)所形容的,自始至终呈现出一种“磐石般的单纯”。这种质朴性在他的中短篇小说(尤其是《三死》《舞会以后》以及篇幅稍长的《霍尔斯托梅尔》《伊凡·伊利奇之死》)中是显见的;其实,即令他的长篇小说,也是质朴与繁复的统一体。正是这个特点,使他在事实上大大远离了复杂多变的莎士比亚,而与希腊艺术建立了一种深刻的乃至血缘上的联系。因此,如果要在托尔斯泰身上发现所谓“影响的焦虑”,显然更应该到西方文学的源头而非莎士比亚那里去寻找。布鲁姆花了很大的篇幅分析托尔斯泰的《哈吉·穆拉特》,对它的吹捧不遗余力,目的是为了使人相信,《哈吉·穆拉特》才是托尔斯泰中短篇小说中最伟大的。托尔斯泰写于《安娜·卡列尼娜》之后的中短篇小说,几乎篇篇都是杰作,《哈吉·穆拉特》自然也在杰作之列,然而在多数人眼中,它并非巅峰之作:既不是最深刻的作品,也不是构思最奇特的作品。布鲁姆对此心知肚明。他之所以敢于坚持异见,是因为他认定“《哈吉·穆拉特》是托尔斯泰作品中最具莎士比亚特色的叙事之作”。一个憎恨莎士比亚的大人物用自己的艺术实践反驳了他对莎士比亚的批评,还有比这种自打耳光的事更能够说明莎士比亚的绝对伟大及其无所不在的影响力吗?

除了托尔斯泰外,但丁是另一个需要谨慎对待的人物。但丁比莎士比亚早生三个世纪,不可能受后者影响,既然把包括荷马和悲剧作家在内的整个希腊-罗马文学都排除了,为什么惟独要给一位中世纪的诗人保留一席之地呢?为了这个但丁,布鲁姆只好采取权宜之计:让他成为仅次于莎士比亚的核心。这样做看似破坏了体系的完整性,其实不然,因为事实上这个体系从来就没有完整过:除了泛泛而论外,布鲁姆从来就没有令人信服地指出过,莎士比亚对其身后的二十几位作家有着怎样的具体影响,更谈不上明确的内在互文性。但布鲁姆确有必要为但丁设立专章,不仅仅因为《神曲》十分伟大和独特,在风格上迥然不同于莎士比亚,也不仅仅因为但丁上承古罗马的维吉尔,下启文艺复兴的先驱彼特拉克;更重要而又说不出口的原因或许是,布鲁姆必须和另一个人竞争,此人就是艾略特(T. S. Eliot),一位在布鲁姆之前影响甚大的诗人兼批评家,按照韦勒克(Rene Wellek)在《近代文学批评史》中的看法,是20世纪英语世界中最重要的批评家。

布鲁姆不但憎恨文学界大谈主义的后辈,似乎也同样憎恨这位不谈主义的前辈,一有机会就捎带地蔑视他一下。然而我们知道,艾略特对但丁的论述相当有力,堪称一颗强有力的心灵对另一颗更有力的心灵的感悟和探索;非但如此,他还下了一个显然会令布鲁姆不快的著名论断:但丁代表了探索人类情感之高度和深度的极限,莎士比亚代表了探索人类情感之广度的极限,两者的工作同样艰难,因此不存在谁比谁更伟大的问题。而要建立以莎士比亚为核心的经典体系,这个论断就必须被推翻,至少被部分推翻。布鲁姆在但丁身上倾注了巨大的热情、心血和才力,正是因为有这么一个强悍的对手站在他面前。当然,读者也得以因此领略其作为百科全书式的批评家的风采。

《西方正典》封面。

对“混乱时代”的作家难以判断的一个原因是距离过近,时间之筛还未发挥它应有的作用。因此本书的最后一部分显得单薄、局促、底气不足和人云亦云是必然的。但对布鲁姆而言,还有一个特殊的障碍即审美包容性问题需要克服。布鲁姆早年是研究英国浪漫派诗人起家的,在我看来,一个喜欢雪莱、济慈的人如果要充分领略20世纪文学的全部妙处,必定要经过一番特殊的内心磨练,在审美上获得质的变化才行(以我个人的经验,一个人可以在人生的不同阶段分别喜欢雪莱和卡夫卡,却不大可能在同一阶段同时喜欢这两个人);说得夸张些,就像孙悟空必须要在太上老君的炼丹炉里炼上一段时间,才能拥有一双火眼金睛。布鲁姆是否拥有这种火眼金睛呢?好像没有,至少炼得还不够,尽管他的审美视野与研究雪莱时相比已经有了很大的拓展。可以证明这一点的例子不在少数,在此仅举一例。布鲁姆虽然承认卡夫卡在20世纪的经典作家中居中心地位,但对他的论述却十分乏力。《西方正典》成书于1994年,距离最初的卡夫卡热已有半个世纪之久,此时有关卡夫卡的研究已颇具规模,称得上是一种工业。但在这些研究中,胡言乱语的却占了多数,于是如何从沙海中拣出少数的真金就成了问题。

对于自己有把握、有心得的作家,个人的审美经验会使研究者的论述清晰有力,信心十足,他的旁征博引也会显得恰如其分,相得益彰;而一旦这个前提或基础不那么牢靠,博学可能就不再是优点了。这正是我们在布鲁姆的卡夫卡评论中所见到的情形。卡夫卡主要的长篇小说均未完成,存在这样那样的毛病是自然的,但如果认为卡夫卡主要是一位格言作家,那就是舍本逐末了——对于大象,如果我们不去赞美它庞大的身躯,那么至少也应该赞美它的长鼻子,而不是附着在鼻腔里的鼻毛。布鲁姆称道卡夫卡的小篇幅作品,但短篇小说《在流放地》《饥饿艺术家》《地洞》《致科学院的报告》等均不入其法眼,实在是一件怪事。布鲁姆认为卡夫卡的短篇“开头的文笔一般都比结尾更细腻”,据此认为他“不是一位纯粹的短篇小说家”,这个判断值得商榷。诚然,卡夫卡的一些短篇如《判决》《乡村医生》等,结尾部分有些粗糙,你也可以认为那是一种毛病。但对短篇小说而言,是否结尾一定要像开头那样细腻呢?也不尽然。对于像《变形记》《在流放地》《饥饿艺术家》等作品,结尾部分的速度比开头快,正是卡夫卡叙事能力强大的明证,因为惟有一个速度较快或者具有加速度性质的结尾,才能取得最佳的艺术感染力。

这篇文章也许是以个人的偏见历数布鲁姆的偏见。笔者之所以敢于写这样一篇苛刻的评论,并不是以为自己具备和这样一位著作等身的知名学者对话的资格,而是基于自己的阅读体验以及一个特殊的借口:有时候最渺小的人物也可以觉察到伟大人物的局限性。记得雅斯贝尔斯在撰写《大哲学家》时就曾说过这样的话。像爱德华·吉本满怀激情地凭吊由大理石等材料建造的罗马帝国的遗迹一样,布鲁姆在《西方正典》中满怀激情地凭吊了另一种遗迹——由西方主要语种的文字所建造的文学帝国的遗迹。带着对帝国式微的伤感,以及对文化哥特人(“憎恨学派”与大众文化)大举入侵的憎恨,布鲁姆恣肆汪洋、泥沙俱下的理论叙事获得了很好的阅读效果,部分章节,尤其是论述20世纪以前的英语作家的章节(如果你不在乎他们在世界文学中多少被拔高了的地位),将审美直觉、术语创新和理论阐述有机地结合起来,倒也值得人们像对待经典作品那样读上两遍。

2005年11月20日初稿,2013年8月21日二稿

[i] 在英国文学中,如果要举出三个最伟大的批评家,约翰逊必定在其中。

[ii] 参见D. M. 巴斯:《进化心理学:心理的新科学》(第二版),熊哲宏等译,华东师范大学出版社,2007年,3页。这段文字引自《物种起源》1859年第1版,原文如下:In the distant future I see open fieldsfor far more important researches. Psychology will be based on a new foundation, that of the necessary acquirement of each mental power and capacity by gradation. Light will be thrown on the origin of man and his history. 另可参见中文版《物种起源》,周建人、叶笃庄等译,商务印书馆,1995年,555-556页。商务版的这段文字是据《物种起源》1872年第6版译出的:“我看到了将来更加重要得多的广阔研究领域。心理学将稳固地建筑在赫伯特·斯潘塞先生所已良好奠定的基础上,即每一智力和智能都是由级进而必然获得的。人类的起源及其历史也将由此得到大量说明。”看来达尔文的确是个谦谦君子,他竟然把心理学的这个全新的基础归功于斯宾塞的一篇肤浅的论文,也难怪《物种起源》的第1版现在更多地受到学术界的关注。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号