本文的学术版本已发表于2015年第5期《山花》杂志。

哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)已经是八十多岁的老人了,就在几年前,他依然笔耕不辍,活跃于美国批评界,不过他的表现却越来越像赞赏家,而非批评家。这一切其实可以从出版于1994年的《西方正典》(The Western Canon)中看出端倪。这部颇为畅销的批评著作在重树经典意识、抨击“憎恨学派”偏见的同时,却也在很多地方表现出了布鲁姆个人的偏见。11年后,江宁康先生翻译的《西方正典》由译林出版社出版,该书随即成为当年最值得一读的文学理论著作之一[i]。

哈罗德布鲁姆近些年已经变成了表扬家,而非批评家。

在西方知识界,传统的文学批评已经演变成充斥着主要源自欧洲大陆的各种主义与时髦术语的文化批评,文学经典的地位在各种力量的冲击、消解和颠覆下也变得岌岌可危。为了对抗已经走火入魔的“文学研究的巴尔干化”倾向,在《西方正典》中,布鲁姆祭起了文学批评的传统法宝,用略加改进的审美冷兵器来捍卫已成遍体鳞伤状的经典作家的尊严和荣誉。虽然这是一部由大学教授撰写的批评著作,但在很多时候,作者表现出的基于阅读经验的审美洞见使他几乎不像一位学院派批评家。

但是布鲁姆所面临的问题和他自己在书中所提出的问题完全一样:人生有涯,书海无边,哪有时间去阅读400位作家的1200本书(这个数字已经被大大压缩了)?时间只是问题的一个方面,更重要的问题是,个人的审美经验和理论素养如何拥有足够的包容性与辨析力,以统摄和识别从个性到风格如此不同的作家?即便加上一个“西方”的限定语,且在时间上把希腊-罗马文学排除在外,这仍然是一件以一己之力无法完成的事情。阅读固然需要时间,直面经典的伟大则更需要时间。很多人一辈子都摸不准、悟不透一个作家,布鲁姆先生何以能拥有如此的伟力或神力?

因此偏见的存在是不可避免的。一个很快被发现的偏见是,英语作家占据了过多的位子,相形之下,俄语作家只有一席。算上贝克特,法国人分到了四个席位,但“民主时代”的法国作家如巴尔扎克、波德莱尔、雨果、福楼拜、斯丹达尔、莫伯桑等无一入选26人的核心名单,且在整体上受到轻视。其中,两位英国女作家简·奥斯丁与乔治·艾略特的同时入选,以及弃诗人夏尔·波德莱尔而取艾米莉·狄金森(Emily Dickinson)[ii]的做法,令人尤其感到作者的偏见——也许用偏心更确切。偏见还不止于此。例如,当很多伟大作家只能委曲求全地呆在作为附录的大名单中时,一个与文学没有多少关系的心理学家却堂而皇之地端坐在殿堂上;还有,与诗人受到的青睐相比,以短篇小说建功立业的作家则在整体上被忽视了;还有,20世纪(即布鲁姆所谓的“混乱时代”)的作家显然人数过多——占了总数的三分之一,选择标准也有问题。20世纪是一个文学花样特别多的时期,但不是一个文学特别繁荣的时期,至少比不上19世纪(20世纪的上半叶令人振奋,下半叶尤其是最后25年衰落得厉害)。卡夫卡、乔伊斯和普鲁斯特的入选绝无问题,但是在将美洲大陆的灵魂人物惠特曼选入后,再以“混乱”的名义添上一个次一等的聂鲁达,可能就欠考虑了。坦率地说,把一些优秀的当代作家置于一个宏大的历史格局中,本身就是一种不太严肃的行为。但布鲁姆既不是第一个,也不会是最后一个这样做的人。

达朗贝尔[iii]是法国启蒙时期的人物,成就主要在数学和力学上,偶尔搞点哲学、文学什么的,对于这种人们常犯的错误,这位大半个身子在文学门外的业余人士却有着清醒的认识:“文学的殿堂里住满了死去的人,他们生前并不曾住在那儿;殿堂里也有为数不多的几位活着的人,但一旦他们死去,他们几乎将全部被扫出殿堂。”道理显而易见:经典作品的产生需要时间之筛的过滤,数十年之内的影响如何与自荷马算起的近三千年的历史影响相提并论?即使自但丁算起,这一历史也有七百年之久。据此可以认为,布鲁姆的偏见与武断似乎并不亚于他所抨击的“憎恨学派”(the School of Resentment)。不过需要说明的是,这是一个在很大程度上可以理解、可以原谅的缺点,就像服用抗生素必然会带来副作用一样,这是从个体阅读经验出发所必然导致的结果。任何一个人都可以为自己喜爱的作家的落选而批评布鲁姆,或者对其开列的名单——从核心名单到数百人的大名单——肆无忌惮地嘲笑一番,但是当你独自面对如此绵长而又如此辽阔的文学大河时,顾此失彼、手足无措的窘迫情形通常只会更严重。

决定哪个作家的入选或落选虽然是个问题,却不是可以起支配作用的关键问题。本书的一个关键问题是,为了反击“憎恨学派”对经典的消解与颠覆,布鲁姆走向了另一个极端,他不但努力重树经典作家们的威信,且给他们当中的某个人戴上皇冠。此人就是莎士比亚。假如布鲁姆一口咬定莎士比亚就是有史以来最伟大的作家,或者至少是中世纪以来最伟大的作家,其他人也不好特别反对(谁让他选的是莎士比亚呢?),尽管这一说法是否有意义值得存疑;但在布鲁姆所捍卫的经典体系中,莎士比亚不仅安享“最伟大”之殊荣,似乎还有成为绝对君主的架势;且这位君主的权力不是继承来的,而是天生的。他就是标准,就是最高裁判,就是自然本身。布鲁姆沿袭蒲伯(A. Pope)、柯尔律治(S. T. Coleridge)、哈兹里特(W. Hazlitt)、爱默生(R. W. Emerson)以及德国浪漫派自席格勒(A. W. Schlegel)以降的那种热情有余的批评观,并做了进一步的发挥。莎老几乎不受他人影响(“只受了一点乔叟的影响”),其他人却无法逃脱他的影响,只能在他老人家的阴影下喘息度日。在布鲁姆如痴如醉的阐述中,文学批评离偶像崇拜只差一小步了。

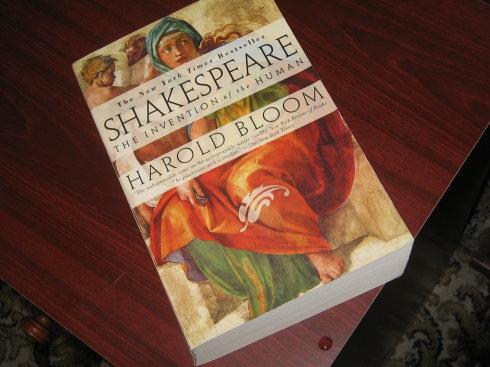

但布鲁姆先生意犹未尽,四年后干脆跨过这最后的一小步。在1998年的专著《莎士比亚:人的发明》[iv]的“致读者”中,他更是高调宣称,“莎士比亚崇拜更应该成为,其实也已经是一种世俗宗教”[v]。人是进化来的,是“自然选择”发明的,莎士比亚肯定没有发明人,布鲁姆自然也不是这个意思,他说的是莎士比亚发明或重新发明了人性、人类情感之类的东西。但这些也不是莎翁首先发明或重新发明的,而是很久以前即已在文学中获得深刻表现的东西。如果一个作家超出了批评的界限,如果一个作家已经等同于自然本身,如果人类生活以及人性的全部奥秘都向一个人敞开了,那么这个人就不是莎士比亚了,他只能是上帝比亚,而布鲁姆先生便是拜莎士比亚教的inventor。在阿尔·戈尔成为global warming的首席宣传员[vi]之前,早有一人捷足先登,成为global worshipping的首席宣传员。文学批评变成了偶像崇拜,近些年来,布鲁姆受到詹姆斯·伍德(James Wood)、约翰·凯里(John Carey)、奥布莱恩(Jack O’Brien)等人的批评,也就不足为奇了。2006年5月,詹姆斯·伍德在《新共和》上感慨,作为批评家的布鲁姆近几年来已经变得不重要了。约翰·凯里一直是布鲁姆的莎士比亚观的有力批评者,2011年5月15日他在《星期日泰晤士》上批评布鲁姆的新书《影响的解剖》(The Anatomy of Influence),认为布鲁姆通过创造性的误读将自己变成了幻想家,而非批评家[vii]。在罗恩·罗森鲍姆(Ron Rosenbaum)的《莎士比亚战争》[viii]一书中,则有专门的章节讨论布鲁姆笔下的福斯塔夫的得失。

在《莎士比亚:人的发明》中,布鲁姆声称莎士比亚崇拜更应该成为,其实也已经是一种世俗宗教。

历史上恶评莎士比亚者不乏其人,其中以格林、伏尔泰、托尔斯泰、肖伯纳诸公尤为著名,以此来给布鲁姆的偶像崇拜(不提“憎恨学派”的“死白欧男”也罢)降温,也许是方便的手段。然而,对伟大作家的认识从来都不是一蹴而就的,通常需要一个过程,在这个过程中有时还会出现反复。这个现象中外皆然。对莎士比亚、塞万提斯是如此;对陶渊明、杜甫、曹雪芹是如此;甚至对不那么伟大的作家,如斯特恩、艾米莉·勃朗特、巴列霍、佩索阿、寒山等,也是如此。对作家固然如此,有时对科学家的认识却也如此,像伽罗瓦、孟德尔的遭遇就是两个典型例子。有关莎士比亚的评论浩如烟海,从中尤其是从早期的评论中挑选负面、刻薄的评论实在是太容易了,似乎也能给人众口铄金的印象,但这样做既不公平,更不明智,绝对无助于认识他的天才。相形之下,倒是德莱顿(J. Dryden)、布里奇斯(R. Bredges)、罗伯逊(J. M. Robertson)、桑塔亚那(G. Santayana)、T.S.艾略特等人相对客观、冷静的评价也许更有价值。顺着这个思路,倒是可以给过于热情的布鲁姆降温的,但这样做仍未触及问题的实质。

如何衡量一个天才人物并不是今天才有的问题,这个问题古已有之,因为天才是不能用普通的尺子去度量的,正如大象不能用普通的秤去称量。如果你用菜农、瓜农的秤去称量一头大象,得到的结果就会是无穷大。这正是布鲁姆的问题之所在。如果你换一种思路,用一种新的方法,譬如传说中的神童曹冲先生所使用的方法,那么你就可以准确地称量大象的重量了。不但有限的东西是可以称量的,就连“无穷”本身也可以分出“大小”来,例如数学家康托尔(Georg Cantor)就发明了一种奇妙的方法来区分一些无穷的大小。有人认为,康托尔可能还怀有一种奇怪的信念,对无穷的研究就像是对上帝造物的研究。这其实也不奇怪,只要把无穷置换成莎士比亚,受人嘲笑的康托尔就不再孤单,就会有一个并肩作战的战友。不过对于康托尔,这依然是一项危险的工作,他因此发了疯,死在了精神病院里。

因此,如果我们不过多地纠缠于文学本身,而是跳出文学的圈子,从一个更广阔的视野来看待这个问题,或许会有所裨益。莎士比亚在西方文学界的地位相当于物理学和数学界的牛顿、音乐界的贝多芬、生物学界的达尔文、哲学界的康德、经济学界的斯密。人们在评价其他领域的伟大人物时,尽管会给予足够的尊崇,不吝美誉之词,却很少像布鲁姆这样用制造神话、过分突出某个人的方式。例如在提及贝多芬时,通常不会忘记巴赫;在提及康德时,通常不会忘记休谟,也许还有卢梭;在提及斯密时,通常不会忘记马克思、凯恩斯。任何领域里都有极少数最伟大、最突出的人物,牛顿的伟大尤其罕见。哈雷(Edmond Halley)是其同时代人,在天文学、数学等多个领域有建树,亦非凡人,在他眼中,牛顿虽然不是神,却是最接近神的人物。作为物理学家,惟有伽利略、爱因斯坦或可并论;作为数学家,惟有阿基米德、高斯方可比肩;就综合能力和成就而言,惟有希腊化时期的另一位最接近神的人物——叙拉古的阿基米德才是对手。然而诚如牛顿本人所言,如果说他曾经看得远些,是因为他站在巨人肩上的缘故(这个著名的比喻并非牛顿首创,却不妨碍另一位布鲁姆——艾伦·布鲁姆加以引用并发挥)。你可以认为这仅仅是谦词,夫子自道,不足为信,但如果你读过凯恩斯为纪念牛顿诞辰300周年所写的文章,或者多少了解一些牛顿在炼金术上付出了怎样的努力,再设想一下如果他站在拉瓦锡(Lavoisier)、普利斯特列(Priestley)肩上的情形,那么你的看法肯定会有所改变。

关于牛顿和阿基米德,似乎有必要多说几句。如果考虑到两位超人的研究起点和时代背景,以及阿基米德在机械发明方面匪夷所思的能力,那么阿基米德就应该排第一位。除了牛顿外,微积分还有另一位独立的发明者,法国的莱布尼兹。但阿基米德的主要工作却是同时代人根本无法企及的。从历史的角度看,阿基米德之于牛顿,犹如苏格拉底之于康德,荷马之于莎士比亚。换言之,苏格拉底的地位应该超过康德,因为那差不多是决定西方哲学演化的初始条件;史诗作者的地位应该超过莎士比亚,因为那差不多是决定希腊—罗马文明(在很大程度上也是西方文明)演化的初始条件。借用雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)的术语,他们是思想范式的创立者。

[i] 哈罗德·布鲁姆:《西方正典》,江宁康译,译林出版社,2005年。本文多处引用了江宁康先生的译文,为行文方便,没有标注具体页码。

[ii] 波德莱尔是开现代主义先河的一位关键人物,或如美国诗人温特斯(Yvor Winters)所言,“是过去两个世纪以来所能发现的真正的人文学科领域的两三个主要源头活水之一”。狄金森尽管也是一位先驱者,但无论就历史上的实际影响还是就感受力的敏锐与强度而言,波德莱尔都在狄金森之上。

[iii] 歌德认为孟德斯鸠和达朗贝尔均属于文学爱好者。

[iv] Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York: Riverhead, 1998.

[v] 原话是,Bardolatry, the worship of Shakespeare, ought to be even more a secular religion than it already is. 英语里有一个词bardolatry专指“莎士比亚崇拜”。

[vi] 物理学家戴森(Freeman Dyson)讥讽戈尔语。美国前副总统戈尔在与小布什的总统竞选中落败后,转而投身环保事业,所制作的纪录片《不方便的真相》颇具说服力,且影响广泛,但在科学上也存在不甚严谨的地方。戴森于耄耋之年坚决反对“全球变暖”之说,因而给戈尔馈赠了这么一顶高帽子。不过需要指出的,戴森的观点是与科学界的主流观点相悖的。

[vii] 约翰·凯里的原文值得一读:He regards Shakespearian characters as real people, who exist outside the plays. Hamlet, for example, has a will of his own and “rebels against apprenticeship to Shakespeare”. Those who object that Hamlet is just a figment of Shakespeare’s imagination are quickly dismissed: “I brush aside all academic critics — dryasdusts and moldyfigs.” As real people, the characters are free to become quite different from anything Shakespeare wrote. Bloom’s Falstaff is “an incessant and powerful thinker” and his Hamlet “knows everything”. Apparently Bloom once wrote a fantasy novel, and in these creative misreadings he becomes a fantasist rather than a critic.

[viii] 该书的英文名较长,The Shakespeare Wars: Clashing Scholars, Public Fiascoes, Palace Coups。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号